电子顺磁共振谱学中各向同性超精细耦合常数的精确预测,是困扰该领域多年的难题。本研究提出一种全新的Near-DFT计算范式,通过颠覆性地引入Kato半径作为底层物理参照系,而非直接拟合Aiso值,一举攻克了电子相关、溶剂效应和近核物理失真三大挑战。该方法实现了理论与实验EPR谱图前所未有的直接比对,为未知自由基的结构指认和功能材料的理性设计提供了强大工具。

在微观世界中,存在着一群稍纵即逝的“电子幽灵”――自由基。它们既可能参与生命过程(如衰老、癌症),也在前沿科技(量子计算、新型电池)中扮演着核心角色。科学家依靠电子顺磁共振(Electron Paramagnetic Resonance, EPR)来“捕捉”它们的瞬息踪迹,并通过谱图揭示其物理化学行为。

EPR 谱图隐藏着每个自由基的“心跳指纹”――各向同性超精细耦合常数(isotropic hyperfine coupling constant, so called Aiso value)。它精确刻画电子与周围原子核相互作用的强弱:Aiso 值越大,电子越受核束缚;越小,电子越易离域。

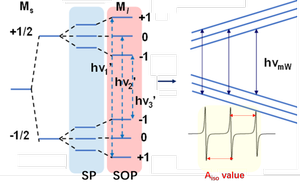

图1 氮中心自由基超精细耦合常数的物理机理示意图。 图中展示了经典的自旋极化(Spin Polarization, SP)与本工作提出的自旋轨道极化(Spin-Orbital Polarization, SOP)两种效应如何共同决定最终的Aiso值。

然而,当多个磁性核共同作用,或多个自由基的信号重叠时,Aiso值的解析和预测变得极其复杂。尤其是对于实验从未合成或测量的未知自由基,想要事先“画”出它们在EPR谱中会呈现的指纹,或者像核磁共振(NMR)那样将实验谱与理论谱直接对比以指认结构,几乎是不可能的任务。自1945年EPR技术诞生以来,这一理论与实验间的鸿沟,已成为该领域深入发展的瓶颈。

近日,华东师范大学物理与电子科学学院、医学磁共振与分子影像技术研究院、上海磁共振重点实验室胡炳文教授团队在 The Journal of Physical Chemistry Letters 上发表题为“Near-DFT: Accurate Prediction of Isotropic Hyperfine Couplings in Nitrogen Radicals”的研究论文,该研究提出一种全新 Near-DFT (基于核电子自旋密度的径向函数近似的密度泛函理论,Nuclear Electron-spin density Approximation via Radial-functions for DFT) 计算框架,从底层量子物理逻辑出发,首次实现了对各类氮自由基超精细耦合常数的普适、高精度预测。其计算准确度及计算速度较国际上现行的方法提高了一个数量级以上,并一举跨越了多项长期瓶颈,真正打通了理论预测与实验指认间的关键通路。

研究背景:各向同性超精细耦合常数未解的三大挑战

要精确计算 Aiso值,理论模型必须同时跨越以下三个高门槛:

1、电子相关效应的准确评估: Aiso值源于电子自旋极化效应,受静态与动态电子相关共同影响。主流密度泛函理论(Density Functional Theory, DFT)因单组态特性,长期被认为很难准确描述该特性(参考文献 DOI: 10.1063/1.5027114), 造成“算不准”的困境。而高精度波函数方法虽“算得准”,但巨大的计算成本使其无法应用于实际体系,导致“算不起”。

2、溶剂效应精确评估:溶剂极化效应和局部组成现象显著改变自由基的局域电子密度分布。包括 ORCA 软件作者 Frank Neese (参考文献 DOI:10.1002/9780470034590.emrstm1505) 与国际量子化学院士 Vincenzo Barone (参考文献 DOI:10.1021/ct4003256)在内的专家指出,要算准自由基的Aiso值,需采用包含数十个分子的显性溶剂模型,这在计算上极为复杂,难以常规化应用。

3、近核自旋密度的物理还原: Aiso值与电子波函数在原子核处的行为直接相关,这是一个高度局域的奇点问题,极难处理。现有 DFT 基组本质上是平滑函数,无法正确还原近核波函数的尖点(Kato cusp)特性,导致关键区域失真,从而产生顽固的系统误差。

这些挑战导致传统DFT在研究自由基的EPR谱学参数时几乎无能为力,具体表现为:(1)无法预测EPR波谱中的自由基电子结构;(2)即使已知自由基电子结构,计算结果也难以逼近实验观测值。

研究出发点:颠覆传统“核磁”思路,建立全新物理参照系

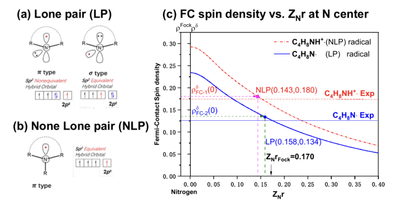

基于多年积累的数据与理论分析经验,团队在对比LP型(氮核上有孤对电子)与NLP型(无孤对电子)两类氮自由基时,获得了一个决定性的物理发现:尽管这两类自由基的Aiso值相差悬殊,但采用高精度CCSD/EPR-II方法计算得到的Kato半径(描述近核电子作用距离的物理量)却高度一致,这揭示了一个惊人的物理事实:尽管电子云的整体分布和最终的Aiso值截然不同,但它们在原子核这一“奇点”处的物理行为遵循着同一个基本约束。

图2 不同类型氮自由基在原子核处的费米接触项自旋密度径向分布图。计算结果(CCSD/EPR-II理论水平)揭示了一个关键物理不变量:尽管两类自由基的Aiso值差异巨大,但它们的Kato半径(ZNrFock ≈ 0.17)高度一致,为建立新的计算参照系提供了坚实的物理基础。

这一发现揭示了一个深层的物理不变量。团队意识到,正确的计算思路不应该是去拟合多变的Aiso值,而应该是强制DFT算法首先逼近这个由高精度理论给出的、不变的Kato半径。这一步彻底改变了顺磁计算的思考逻辑:从比较表观的谱学测试结果,转向锚定底层的物理不变量。

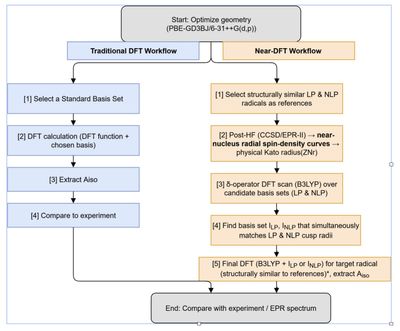

图3 Near-DFT计算框架与传统DFT流程对比。 左侧(蓝色)为传统流程,依赖于泛函和基组的大量试错选择。右侧(橙色)为本工作提出的Near-DFT流程,通过引入Kato半径作为物理约束,将试错过程转变为确定性的、基于物理原理的标准化流程,极大提升了计算的效率和可靠性。

在锚定kato半径的基础上,团队进一步发现了另一种被长期忽略的电子相关效应——自旋轨道极化效应(SOP),它完全由基态电子组态决定,来源于π赝式群轨道的对称性破缺:

![]()

不同于受激发态影响的自旋轨道耦合(Spin Orbital Coupling effect, SOC)。这一机制此前被SP效应所掩盖,是本工作的一个重要理论发现。团队通过建立分子轨道模型,精确计算了该效应的贡献,与高精度理论及EPR实验值完全吻合,从根源上阐明了不同类型氮自由基Aiso值差异巨大的物理机制。

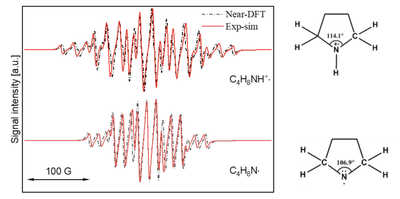

基于Near-DFT框架,团队获得的理论EPR谱图与实验结果达到了前所未有的吻合程度,无论是单核、多核体系,还是考虑了复杂溶剂效应的体系,均能实现精确复现。

图4 Near-DFT方法在单核自由基体系中的高精度验证。 理论计算(黑色谱线)与实验谱图(红色谱线)高度吻合。

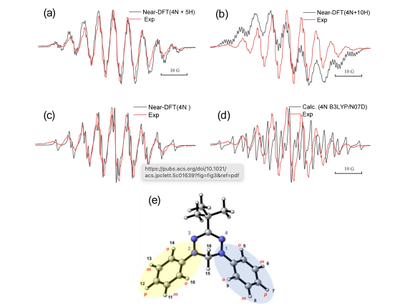

图5 Near-DFT在多核自由基体系中的预测能力。 (a) Near-DFT精确模拟了多核体系(4N, 5H)的复杂裂分,与实验谱高度吻合。(b) 理论预测显示,引入额外氢核(10H)将导致谱线中心对称性漂移。(c) 仅考虑氮核耦合的理论谱线。(d) 传统DFT计算结果,与实验存在显著偏差。

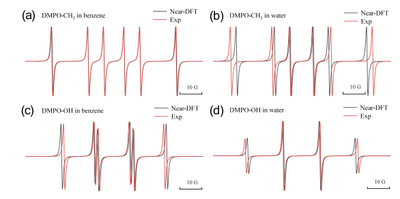

图6 Near-DFT处理复杂溶剂效应的能力验证。 在DMPO加合物体系中,理论计算(黑色谱线)能精确复现不同溶剂(苯和水)中的实验测量谱图(红色谱线),证实了该方法的强大能力,相关误差说明见原文。

该成果不仅终结了“DFT很难算准氮自由基Aiso值”的长期论断,更重要的是,它打通困扰领域多年的“从理论预测到实验指认”的关键通路。

基于该算法,近期团队与清华大学刘会娟老师的合作中,首次通过自旋捕获技术在电化学实验中发现水溶液中的氯自由基(nature nanotech, 相关论文DOI: 10.1038/s41565-024-01669-3)。

Near-DFT为顺磁谱计算提供了一个从底层物理逻辑出发的全新范式,其思想不仅可直接应用于含氮自由基的EPR谱线预测,还具备推广至含重元素、复杂溶剂体系甚至固态顺磁中心的巨大潜力。未来,该方法有望成为高通量自旋功能材料筛选与自动化EPR谱图解析的核心引擎。

附文章链接:

https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.5c01639

English

English