在锂/钠离子电池领域,阴离子氧化还原反应(ARR)是提升层状氧化物正极材料能量密度的重要途径。过去,人们普遍认为P2型钠基层状氧化物凭借其结构特性能有效抑制ARR带来的电压衰减,比传统O3型富锂锰基材料更为稳定。这一认知源于P2型结构(Na含量通常在0.67左右)中过渡金属(TM)离子与三棱柱配位的Na+离子尺寸差异大,可有效减少有害的TM迁移。但高钠含量(>0.80)的P2型材料是否能保持这种优势仍缺乏深入研究。在近期的一项工作中,华东师范大学医学磁共振与分子影像技术研究院的胡炳文&李超团队以高钠含量的P2型Na0.8Li0.26Mn0.74O2为研究对象,通过电子顺磁共振(EPR)、⁷Li固态核磁共振(NMR)等多种表征技术,系统研究了其在循环过程中存在显著的电压衰减的根本原因。该研究发现此材料在首次充电过程中,氧阴离子的氧化还原遵循分步路径——从O2-逐步转变为O-(氧上的电子空穴态),继而形成O─O二聚体,最终导致分子O2的生成,且伴随不同程度的Li+迁移。更重要的是,循环过程中充电态的氧化态氧物种更倾向于以分子O2的形式稳定存在而非O─O二聚体。随着循环不断进行,分子O2和O─O二聚体的不可逆性均逐渐增强,最终导致大量非活性O2在放电态下被限制于纳米孔洞中。这种异常的O2积累现象,加之伴随的局部相分离(富Mn结构域和富Li团簇),共同导致了此材料反常的电压衰减现象。

研究内容速览

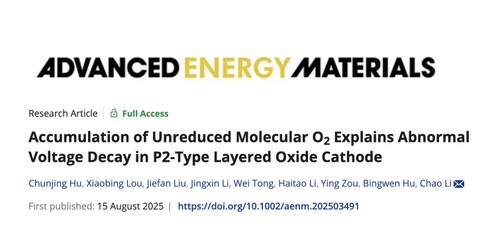

图1. Na0.8Li0.26Mn0.74O2的结构表征与电化学性能。a) 原始样品XRD图谱,插图展示了精修后的P2型晶体结构。b) 原始样品的HAADF-STEM图像。左侧边缘呈现过渡金属(TM)原子的强度分布。c) 原始样品的ABF-STEM图像。右侧放大区域表明其与P63晶体结构高度一致。d) Na0.8Li0.26Mn0.74O2正极材料在首圈和第二圈的充放电曲线,并标注了用于非原位表征的充放电状态。e) 归一化后的放电曲线以及f) Na0.8Li0.26Mn0.74O2正极材料在循环过程中的平均放电电压。测试电流密度为10 mAg-1,电压范围1.5-4.5 V。

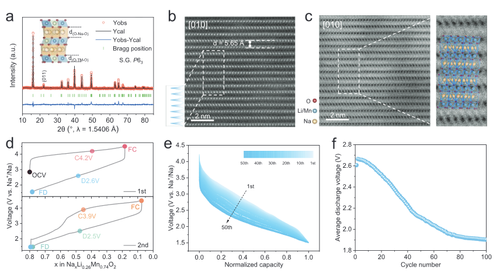

图2. 活化循环过程中间态氧物种的演变。a) 激发能量范围为527.5至533 eV的O K边mRIXS谱,b) Na0.8Li0.26Mn0.74O2正极材料在首圈和第二圈各充放电状态下、激发能量为531 eV的RIXS谱。c) 55 K下获得的首圈充放电的非原位X波段EPR谱图。d,e) Na0.8Li0.26Mn0.74O2||Na电池在d) 首圈和e) 第二圈(电压窗口为1.5-4.5 V)的原位X波段EPR谱图。右侧重点标注了主导所观察到的强度变化的主要氧化还原过程。

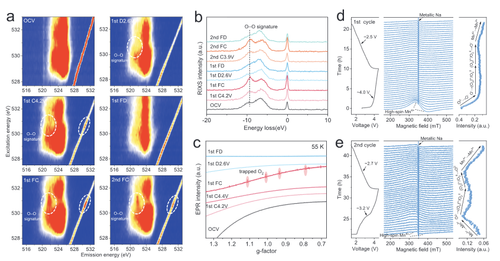

图3. 随着氧物种的演变,锂核周围的局部结构演化。a, b) 分别展示通过7Li pj-MATPASS NMR实验得到的Na0.8Li0.26Mn0.74O2正极首圈和第二圈各充放电状态的各向同性7Li NMR谱。c) 活化循环期间锂/过渡金属(Li/TM)局部环境演化的示意图。

研究团队通过原位/非原位电子顺磁共振(EPR)、共振非弹性散射(RIXS)等表征首次发现了氧物种在首圈充电过程中的 “三步变身” ——第一步(1.5-4.0 V):以O2-→O-为主;第二步(4.0-4.4 V):发生O─O二聚化(无分子O2生成);第三步(4.4 V以上):进一步二聚化并形成分子O2。通过7Li pj-MATPASS NMR实验发现,氧的“变身”和Li+离子迁移密切相关,O-和O─O二聚体的形成仅需少量Li+离子迁移,而分子O2的生成需要大量Li+离子迁移以形成空位团簇。放电过程,氧化的氧物种逐步还原,但Li+未能完全重新嵌回TM层,导致O─O二聚体和O-的还原存在部分不可逆性。

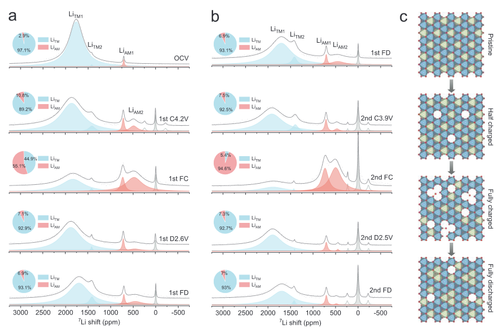

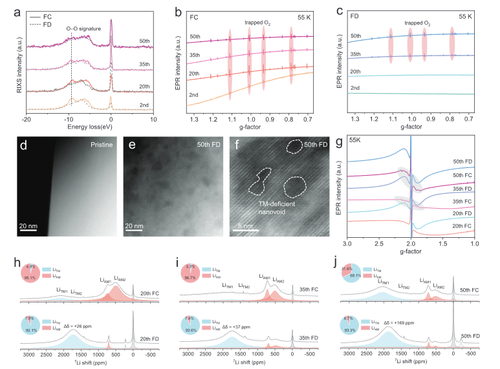

图4. 循环过程中间态氧物种的演变及伴随的结构重排。a) 以531 eV激发能量采集的Na0.8Li0.26Mn0.74O2正极在第2、20、35和50圈的完全充电(FC)和完全放电(FD)状态下的O K边RIXS光谱。b, c) 在55 K条件下采集的X波段EPR谱图,分别对应第2、20、35和50圈的(b)FC状态和(c)FD状态,扫描范围为g因子1.34–0.67(分子O2的范围)。d–f) 50次循环后Na0.8Li0.26Mn0.74O2的HAADF-STEM图像,显示了缺锰纳米孔洞的形成过程。g) 在55 K条件下采集的X波段EPR谱图,分别对应第20、35和50次循环的FC与FD状态,扫描范围为g因子3.0–1.1(高自旋Mn4+的范围)。h–j) Na0.8Li0.26Mn0.74O2正极在(h)第20、(i)第35和(j)第50圈的FC和FD状态下的各向同性7Li NMR谱。

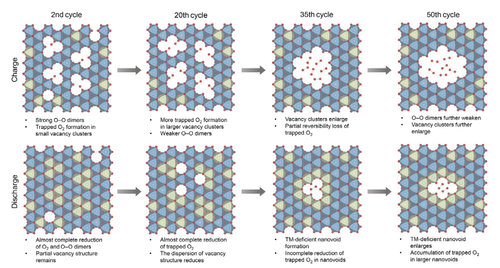

图5. 循环过程中间态氧物种动态演化的推测机制。从第2圈到第20圈,充电态的氧化态氧物种优先以分子O2形式稳定,同时抑制了O─O二聚体的形成。这一过程伴随着空位团簇的扩大,但在放电时仍允许分子O2发生可逆还原。从第20圈到第50圈,这些空位簇的逐步扩大在动力学上阻碍了分子O2的还原反应,导致放电结束时未被还原的O2被困并逐渐积累。

研究团队通过高分辨非原位EPR发现,随着循环次数增加,充电态的氧化态氧物种更倾向于稳定为具有更高热力学稳定性的分子O2;O─O二聚体的数量则逐渐减少,并伴随着空位团簇的不断扩大(图4a-c)。尽管生成的O2在前20圈循环表现出完全的还原可逆性,但第35圈放电结束时出现未还原的分子O2,且随循环次数的增加不断积累,这正是导致电压衰减和容量损失的主要原因。为进一步理解Na0.8Li0.26Mn0.74O2在放电态下异常的分子O2积累现象,研究团队通过HAADF-STEM表征发现(图4d-f),50次循环后材料内部出现了大量尺寸为5~15纳米的Mn缺失纳米孔洞。此外,图4g的低温EPR实验证实了材料充电态中空位团簇的逐渐扩大,图4h-j的7Li pj-MATPASS NMR实验进一步证实循环后的材料存在局部相分离——富Mn结构域与富锂(Mn含量不足)团簇并存。

该工作挑战了“P2型钠基层状氧化物能本征抑制ARR相关的电压衰减”的传统认知,首次揭示高钠含量P2型Na0.8Li0.26Mn0.74O2存在反常电压衰减的“罪魁祸首”是未还原分子O2的积累和局部相分离。该工作也体现了EPR和NMR技术在解析电池材料动态阴离子氧化还原反应方面的独特价值。相关成果以“Accumulation of Unreduced Molecular O2 Explains Abnormal Voltage Decay in P2-Type Layered Oxide Cathode”为题发表在在材料科学/能源领域顶级期刊Advanced Energy Materials上,李超研究员为该文章通讯作者,在读博士研究生胡春景为第一作者。

附文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202503491

English

English