华东师范大学医学磁共振与分子影像技术研究院在AI for Science领域发表又一重磅成果!

面对大规模储能与可穿戴设备对低成本、高安全电池的迫切需求,水系锌离子电池展现出巨大潜力,然而其产业化进程深受锌负极枝晶生长、析氢反应及副产物生成等问题的制约。传统电解液添加剂的开发依赖试错法或小规模DFT计算,不仅效率低下,更因高昂计算成本与人工偏差难以系统探索广阔的有机分子空间。针对这一挑战,华东师范大学物理与电子科学学院、医学磁共振与分子影像技术研究院、上海市磁共振重点实验室潘丽坤教授团队,杨光副研究员团队王成龙专任副研联合暨南大学黎晋良副研究员,首次将图神经网络(GNN)应用于水系锌离子电池电解液开发,建立“计算-机器学习-实验验证”三位一体筛选范式。该工作基于Zn(002)面上的吸附能、氧化还原电位及水溶性三大关键指标,对75,024种有机分子进行系统性评估,成功锁定48种高潜力候选分子;其中实验验证的氰基乙酰胺(CA)与海因(HN)作为首次报道的锌离子电池电解液添加剂,可优先吸附于锌负极形成分子保护层,从源头上抑制枝晶并提升界面稳定性。此项研究为开发新型高效的电解液添加剂提供了具有卓越多功能性和可扩展性的高通量筛选框架,为加速下一代储能材料开发奠定方法论基础。

图1. 论文首页截图

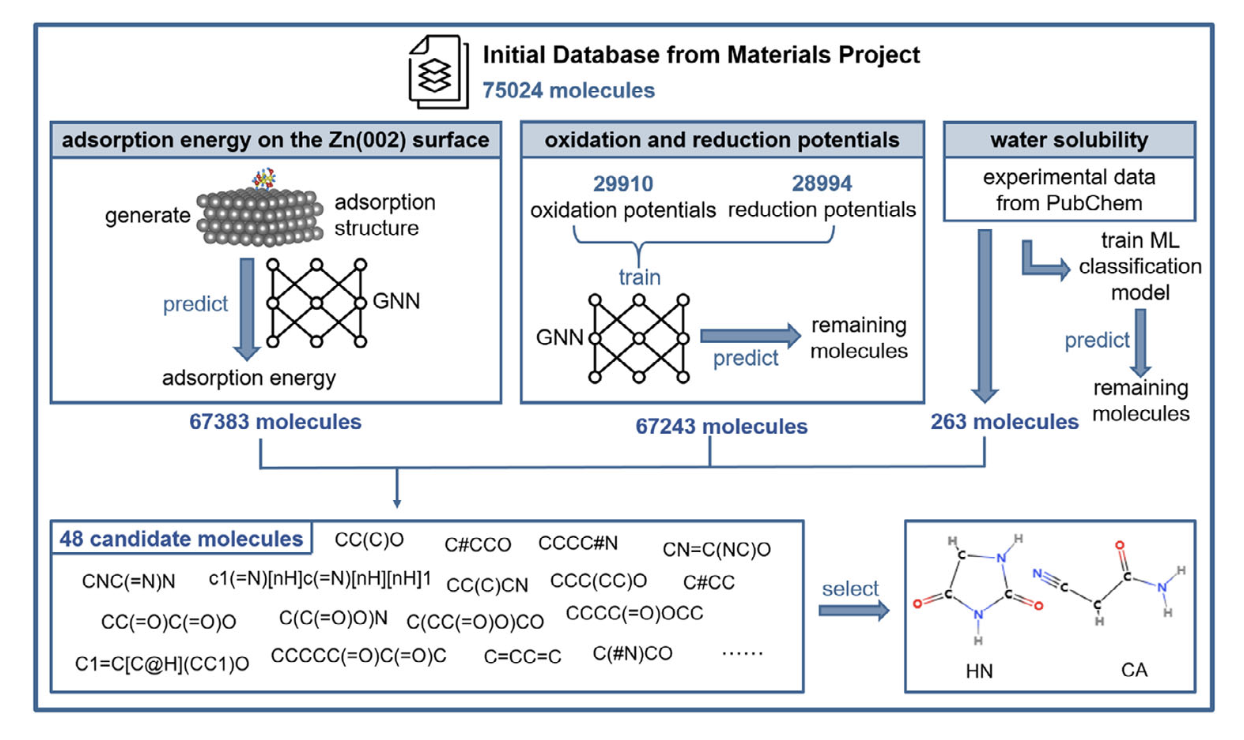

研究团队通过Materials Project API获取75,024种有机分子初始数据库,采用三重标准进行系统性筛选:首先自动生成了分子在Zn(002)晶面的吸附构型(每种分子100种构型)并利用图神经网络(GNN)预测其吸附能;其次基于氧化还原电位标准,根据29,910个分子的氧化电位与28,994个分子的还原电位训练了GNN模型用于预测剩余分子的氧化还原电位;最后结合水溶性标准,通过PubChem API获取263个分子的实验溶解度数据并训练机器学习(ML)模型预测其他分子的溶解性。

图2.高通量筛选水系锌离子电池高性能电解质添加剂分子的研究工作流程。

以H2O分子作为重要参考,筛选在Zn(002)晶面的吸附能低于H2O,氧化电位高于H2O,还原电位低于H2O,且具有良好水溶性的分子。从75,024种分子中,67,383种生成了吸附构型,最终14,907种满足吸附能和氧化还原电位要求,其中48种确认具有水溶性,被确定为同时满足三重标准的候选添加剂分子。

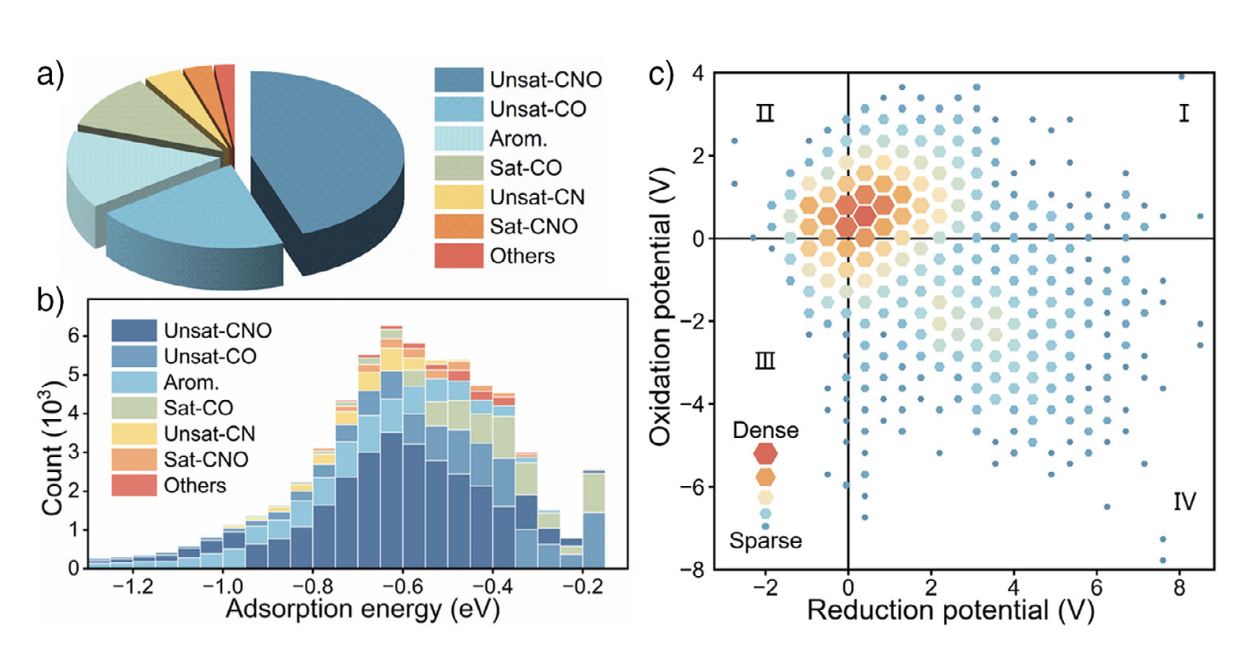

图3. 分子数据库与GNN模型预测的数据分析。(a) 初始75,024个分子中各类别分子占比的饼状图。(b) 分子在Zn(002)晶面吸附能的预测值主要分布。(c) 67,243个分子氧化电位与还原电位的分布图,以H2O的氧化还原电位为坐标原点。各六边形单元格的尺寸与色彩深度表示数据密度。

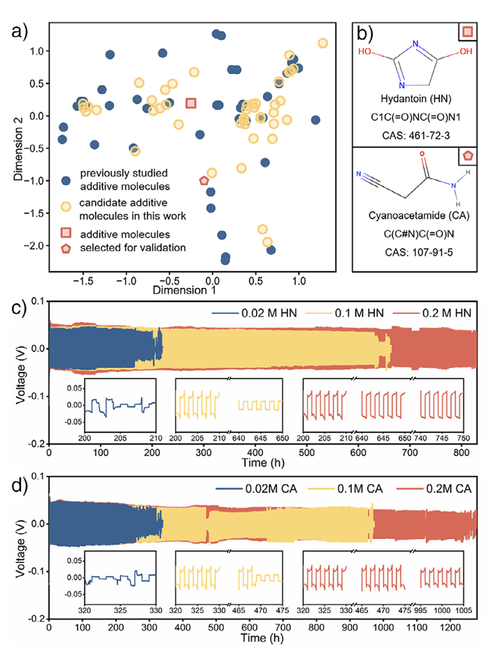

研究团队对48种水溶性候选分子进行分子指纹图谱分析(图4a),通过降维投影将分子结构映射至二维平面,发现部分分子(如丙酸丙酯、1,4-丁二醇、丁酸)与既往报道的添加剂结构高度重叠(聚类于已知添加剂区域);为验证筛选框架的创新能力,团队优先选择位于离散区域、结构新颖的分子进行实验验证——CA和HN,二者不仅化学结构显著区别于已知添加剂(如醇类、酮类),且文献检索证实其从未被应用于锌电池或其他电池体系。使用CA和HN添加剂的Zn//Zn对称电池也展现出出色的电化学稳定性。一系列实验和DFT计算结果表明HN和CA作为电解液添加剂通过优先表面吸附保护锌负极,提高了锌负极在电化学循环过程中的稳定性。

图4. 候选添加剂分子信息,验证添加剂分子信息及其电化学性能。(a) 既往水系锌离子电池电解液添加剂分子与本工作候选分子的分子指纹在二维平面的投影。(b)验证添加剂分子的结构信息。采用不同浓度 (c) HN及 (d) CA添加剂时,Zn//Zn对称电池在1 mA cm-2/1 mAh cm-2条件下的循环性能。

相关工作以《Toward Stable Zinc Anode: An AI-Assisted High-Throughput Screening of Electrolyte Additives for Aqueous Zinc-Ion Battery》为题,发表于国际化学顶刊Angewandte Chemie,华东师范大学在读博士研究生许广胜为论文第一作者。这一创新性研究得到了科技部项目的资助。

附文章链接:

https://doi.org/10.1002/anie.202511389

English

English