背景介绍

钠金属电池凭借资源丰富、成本低等优势被视为“后锂电时代”的潜力选手,尤其是不含金属负极的“无负极”设计更能最大化能量密度。然而,钠离子在裸铜集流体上沉积时容易聚集“扎堆”聚集生长(CAA),形成枝晶刺穿隔膜导致短路,同时生成无电化学活性的“死钠”并持续消耗电解液,使电池迅速失效。传统改性集流体的方案(如碳包覆,金属沉积)虽然有效,但往往成本高昂、工艺复杂,甚至引入新副反应。传统隔膜(如聚丙烯膜PP或玻璃纤维GFD)也各有缺陷:PP隔膜机械约束强但易受压不均引发“软短路”;GFD隔膜储液多但空隙大,无法阻止枝晶穿透。

全文速览

近日,华东师范大学上海市磁共振重点实验室、医学磁共振与分子影像技术研究院、物理与电子科学学院胡炳文教授和娄霄冰副研究员团队,提出一种简单高效、低成本的双层隔膜策略,成功实现了超稳定、均匀致密的钠沉积,将无负极钠电池的性能和寿命推向新高度!同时,团队还首次应用结合趋肤效应和电子扩散理论的EPR成像,揭示了钠沉积物的分布和致密性。该成果以“Bilayer-Separator Strategy Facilitates Uniform and Dense Na Deposition for Stable Anode-Less Sodium Metal Batteries Revealed by EPR Imaging”为题发表在ACS Energy Letters期刊上,第一作者为我校在读博士生康时诺。

研究亮点

团队独辟蹊径,从电池的“骨架”—隔膜入手,创新性地将两种成熟的商用隔膜PP和GFD 组合成双层结构(PP紧贴铜箔,GFD靠近钠源/正极),构筑“自适应沉积区”。针对电池静置(如电网储能中的待机状态)时的副反应量化问题,团队开发了创新的 “静置腐蚀”(SC)电化学表征方法。团队利用电子顺磁共振成像(EPR/EPRI)这一强大工具,首次结合趋肤效应和电子扩散理论预测谱图,用以揭示了钠沉积物的分布和致密性。为解决循环中不可逆钠损耗问题,团队还提出了一种简便可行的不均匀点状钠附着补钠方法。

内容介绍

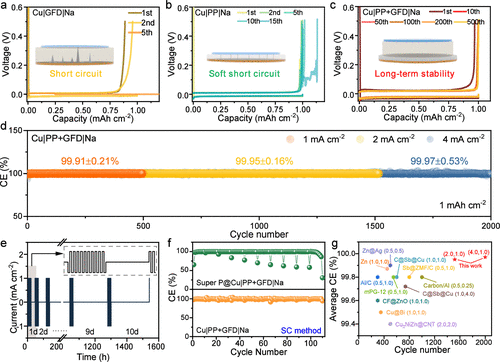

本文揭示了无负极钠金属电池失效的核心原因在于非均匀沉积导致的钠枝晶生长、隔膜刺穿短路以及“死钠”形成和电解液持续消耗。针对传统优化方案(如电解液调控、集流体改性)的成本高、工艺复杂及引入新副反应等局限,以及单层隔膜(如PP机械约束强但易受压不均引发“软短路”,GFD储液多但空隙大无法阻挡枝晶)的固有缺陷,团队创新性地设计了双层隔膜(PP/GFD)体系。该体系展现出“1+1>2”的协同效应:致密PP层作为“守门员”有效阻挡枝晶垂直穿透防止硬短路,GFD层作为电解液缓冲层,共同在铜箔和PP层间形成均匀受压、自适应的“沉积区”,引导钠平整致密沉积。此设计在4 mA cm⁻²下实现了Cu||Na半电池>2000次超长循环(平均CE 99.97% ± 0.53%),在1和2 mA cm⁻²下也分别稳定循环500次和1500次以上(CE > 99.9%),远超单层隔膜及同类研究。优异的初始库伦效率(ICE >93.85%)和50°C高温稳定性进一步证明有害SEI形成被显著抑制。

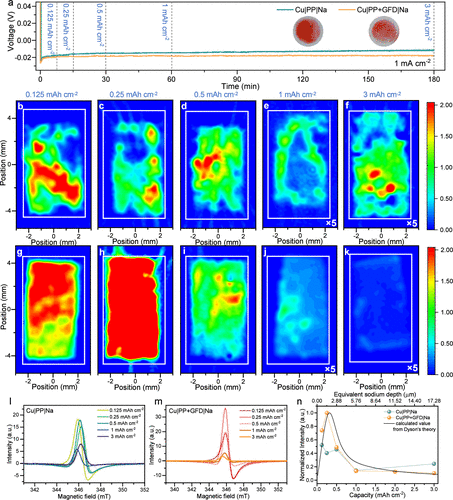

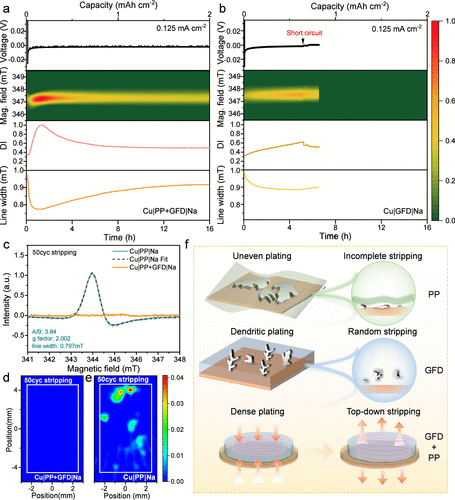

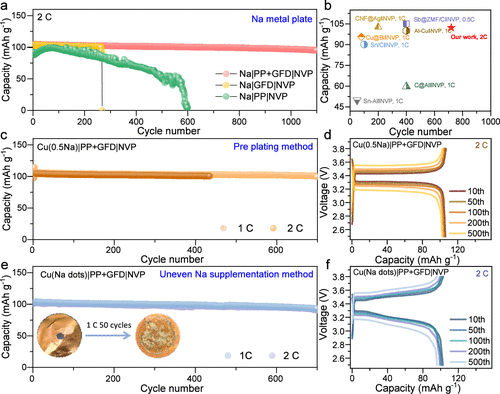

为解决电池静置时的副反应问题,团队开发了创新的“静置腐蚀”电化学表征方法,通过沉积后递增静置时间(1-10天)再剥离定量评估副反应。双层隔膜电池静置10天后仍能保持94.38%的CE,表明其界面稳定性高。团队还利用电子顺磁共振成像(EPRI),首次结合趋肤效应和电子扩散理论,揭示了钠沉积物的分布和致密性:EPRI图像清晰显示双层隔膜的钠沉积更均匀致密(与Dyson理论计算的致密钠片模型高度吻合),而单层PP隔膜则沉积不均匀、多孔洞。循环后剥离态的EPR和23Na NMR检测进一步表明双层隔膜电池中几乎无“死钠”,单层PP电池则“死钠”信号明显且分布不均。最后,为应对循环中不可逆钠损耗,团队在预沉积基础上提出了一种简便的补钠方法:直接在铜箔中心贴附一小块钠金属后组装电池。得益于隔膜诱导的“渐进式自平整(PSL)”行为,钠能均匀扩散至整个电极。基于Na₃V₂(PO₄)₃正极的全电池测试验证了该方法的优异性能(2C下循环700次容量保持率91.87%),极具实用价值。

图1. 采用不同隔膜的Cu||Na半电池电化学性能。(a) Cu|GFD|Na, (b) Cu|PP|Na及 (c) Cu|PP+GFD|Na的典型充放电曲线(插图为对应钠沉积示意图);(d) Cu|PP+GFD|Na在1 mA cm-2、2 mA cm-2和4 mA cm-2电流密度下(面容量1 mAh cm-2)的钠沉积/剥离库伦效率;(e) "静置腐蚀"(SC)法电流配置;(f) 基于SC法的Cu|PP+GFD|Na与Super P@Cu|PP+GFD|Na电池库伦效率对比;(g)与已有研究的半电池性能对比。

图2. 预钠化Cu|PP|Na与Cu|PP+GFD|Na电池的非原位钠沉积物二维空间EPR成像。(a) Cu|PP|Na和Cu|PP+GFD|Na电池在1 mA cm⁻²下的预钠化电压-时间曲线(插图为压力敏感纸的光学图像,反映两电池压力分布);(b-f) Cu|PP|Na电池及(g-k) Cu|PP+GFD|Na电池在1 mA cm⁻²电流密度下沉积0.125小时、0.25小时、0.5小时、1小时和3小时后的钠沉积物EPR图像;(l, m) 图(b-k)对应的参考一维EPR谱;(n) 基于最高数据点(Cu|PP+GFD|Na电池0.25 mAh cm⁻²)归一化的二次积分强度拟合曲线,黑线代表Dyson理论推导值。

图3. 钠沉积过程原位EPR表征及机制。(a-b) Cu|PP+GFD|Na 与 Cu|GFD|Na 电池的原位钠沉积EPR信号(信号强度基于图(a)最高点归一化);(c) 循环50次后剥离态Cu电极的EPR谱:Cu|PP|Na vs Cu|PP+GFD|Na;(d-e) 对应(c)的钠沉积物EPR成像;(f) Cu|PP|Na、Cu|GFD|Na 和 Cu|PP+GFD|Na 电池的钠沉积机制示意图。

图4. NVP基全电池电化学性能。(a) 采用三种隔膜的NaǁNVP钠金属电池在2C倍率下的循环性能;(b) Cu(0.5Na)|PP+GFD|NVP电池与已有文献性能对比;(c) Cu(0.5Na)|PP+GFD|NVP及(e) Cu(Na dots)|PP+GFD|NVP电池在1C/2C倍率下的循环性能;(d) Cu(0.5Na)|PP+GFD|NVP和(f) Cu(Na dots)|PP+GFD|NVP电池在2C倍率下的充放电曲线。(注:1C = 120 mA g⁻¹)

本研究通过简易通用的双层隔膜设计,大幅提升了无负极钠金属电池的稳定性和寿命。结合趋肤效应与电子扩散理论的EPR成像方法,首次实现了金属沉积物致密性的半定量解析,并揭示了均匀致密沉积对电池长寿的关键作用。提出的 "钠点"原位补钠策略,通过铜箔中心预置微量钠金属诱导渐进式自平整(PSL)行为,为实际应用提供了低操作成本、高兼容性的活性钠补偿方案。该工作不仅为后续高性能电解液开发提供了普适性的电池平台,更凸显了隔膜工程在金属电池中的关键地位,为下一代多功能复合隔膜体系的设计开辟了新范式。

Citation:Kang, S.; Geng, F.; Wu, X.; Fan, Y.; Li, C.; Shen, M.; Lou, X.; Hu, B. Bilayer-Separator Strategy Facilitates Uniform and Dense Na Deposition for Stable Anode-Less Sodium Metal Batteries Revealed by EPR imaging. ACS Energy Letters. 2025, 10,3876-3886.

附原文链接:

https://doi.org/10.1021/acsenergylett.5c01715

English

English