富锂层状氧化物(LRLOs)因其通过阴离子氧化还原反应(ARR)实现的高容量和能量密度优势,被认为是下一代锂离子电池正极材料候选。然而,ARR会引发如O₂损失、晶格应变不均匀、过渡金属(TM)迁移以及表面尖晶石/岩盐相转变等一系列有害副作用,最终导致严重的电压衰减和容量衰减,严重阻碍了其商业化应用。尽管这些因素之间的因果关系仍在激烈讨论中,但普遍认为提高ARR的可逆性是解决这些挑战的根本方法。

近日,华东师范大学上海市磁共振重点实验室、医学磁共振与分子影像技术研究院、物理与电子科学学院胡炳文、李超团队研究发现,通过传统碳酸盐前驱体合成的Li₁.₂Ni₀.₂Mn₀.₆O₂会引入Li[NiMn₅]和TM[Ni₂Mn₄]单元,显著加剧磁阻挫,并诱导分子O₂的形成。相比之下,通过氢氧化物合成的Li₁.₂Ni₀.₂Mn₀.₆O₂(记为H-LNMO)能够有效抑制Li[NiMn₅]和TM[Ni₂Mn₄]的形成,同时引入轻微的化学短程无序(CSRD),显著缓解磁阻挫。这种磁阻挫调控策略抑制了分子O₂的形成,并将氧二聚体(O₂)ⁿ⁻氧化到更高的氧化态(O₂)ᵐ⁻(m<n)。因此,H-LNMO在1000个循环后的容量保持率从29.5%提高到84.6%,并且在0.1C的电流密度下实现了267mAh/g的首次放电容量。此外,通过对其他类型的层状富锂正极材料的统计分析,证明了磁阻挫与氧二聚化程度之间的普遍规律,并提出磁阻挫工程是一种有效增强富锂层状氧化物中ARR稳定性的策略。

该成果以“Molecular O₂ Suppression by Relieving Magnetic Frustration for Sustainable Lithium-Rich Layered Oxides”为题发表在《ACS Energy Letters》期刊,第一作者吴祥。

工作要点

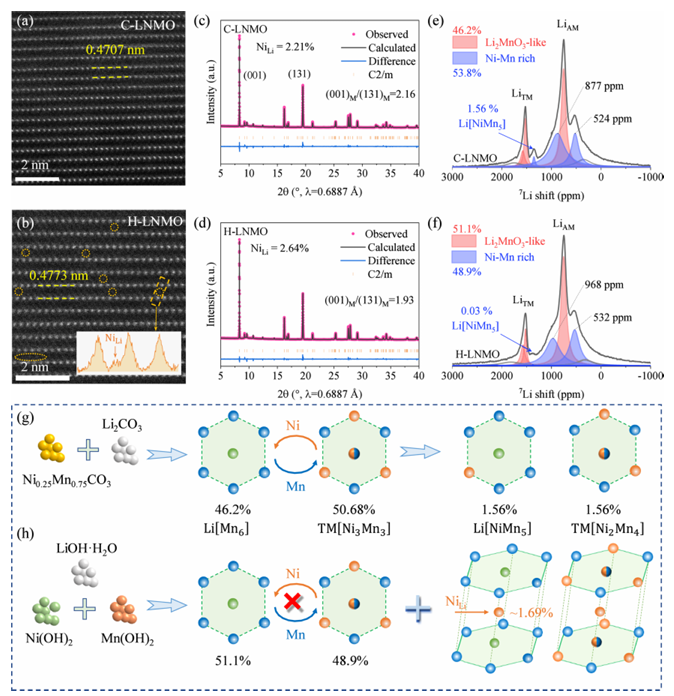

本文揭示了富锂层状氧化物中阴离子氧化还原反应(ARR)的磁阻挫驱动机制。通过对比两种不同合成方法制备的Li₁.₂Ni₀.₂Mn₀.₆O₂材料(分别记为C-LNMO和H-LNMO),发现C-LNMO中存在显著的Ni/Mn交换,导致形成了Li[NiMn₅]和TM[Ni₂Mn₄]单元,这些单元显著加剧了磁阻挫,进而诱导了分子O₂的形成。而H-LNMO通过抑制Ni/Mn交换,减少了Li[NiMn₅]和TM[Ni₂Mn₄]单元的生成,并引入了轻微的化学短程无序(CSRD),从而显著缓解了磁阻挫。

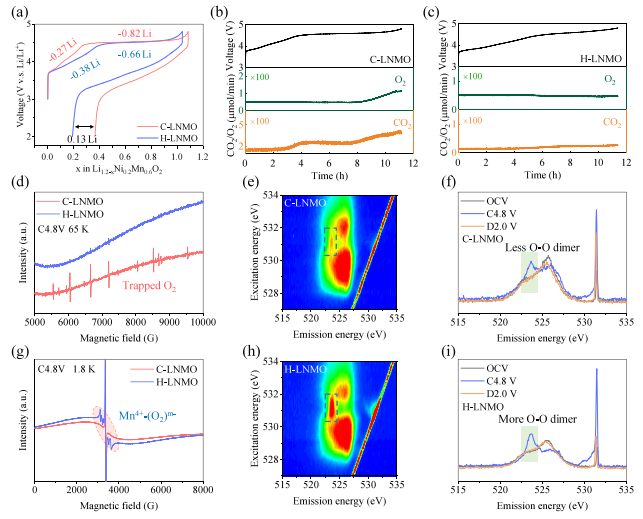

磁阻挫的缓解对材料的电化学性能产生了重要影响。在C-LNMO中,由于磁阻挫的加剧,氧化态的氧成分(如(O₂)ⁿ⁻)倾向于通过向Ni和Mn转移电子来缓解这种磁阻挫,最终导致分子O₂的形成。这一过程不仅破坏了材料的结构稳定性,还导致了严重的电压衰减和容量衰减。相比之下,H-LNMO通过抑制Ni/Mn交换和引入CSRD,减少了磁阻挫,使得氧化态的氧成分(如(O₂)ⁿ⁻)能够被氧化到更高的氧化态((O₂)ᵐ⁻,其中m<n),同时抑制了分子O₂的形成。这种机制不仅提高了氧的可逆性,还显著改善了材料的循环稳定性和电压稳定性。

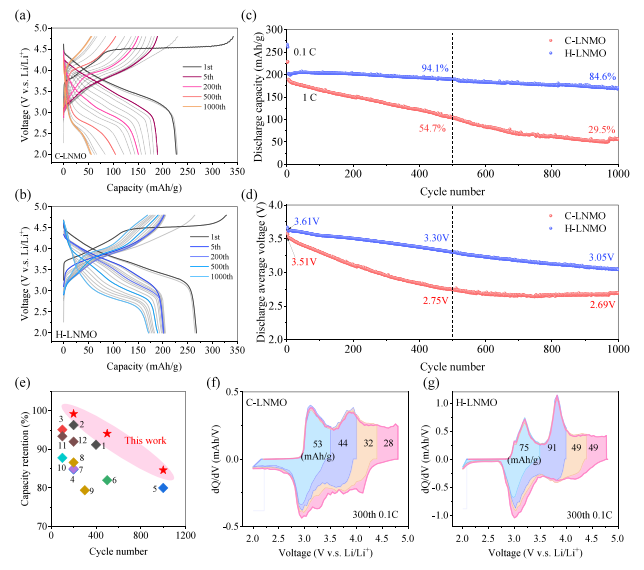

具体而言,H-LNMO在1000个循环后的容量保持率从C-LNMO的29.5%提高到84.6%,并且在0.1C的电流密度下实现了267mAh/g的首次放电容量。此外,通过电子顺磁共振(EPR)和共振非弹性X射线散射(RIXS)等技术,进一步证实了H-LNMO中氧物种氧成分的存在形式,以及磁阻挫与分子氧氧化态之间的直接联系。这些发现表明,通过调控磁阻挫,可以有效改善富锂层状氧化物的电化学性能,为设计高性能锂离子电池正极材料提供了新的思路。

图1. 两种不同合成方法的结构特征。 (a, b) C-LNMO和H-LNMO的STEM图像,其中Li层中的Ni用黄色圆圈标记为NiLi。 (c, d) Rietveld精修的同步辐射X射线衍射(sXRD)图谱。 (e, f) ⁷Li魔角旋转核磁共振(MAS NMR)谱及其拟合结果,其中Ni−Mn富集组分包括Li[NiMn₅]和LiNi₀.₅Mn₀.₅O₂中的Li。 (g, h) 两种合成方法的关键差异示意图。C-LNMO中存在Ni/Mn交换,而H-LNMO中没有Ni/Mn交换,但引入了少量Ni进入Li层(即化学短程无序)。

图2. H-LNMO和C-LNMO的电化学性能。 (a, b) 在2−4.8 V电压窗口内1000个循环的电化学曲线演变。前三个循环以0.1 C(1 C = 200 mA/g)的电流进行,后续循环以1 C进行。 (c, d) 1000个循环的循环稳定性和电压衰减曲线。 (e) 锂富集的Mn基层氧化物正极材料的容量保持率对比(详见表S4)。 (f, g) 在0.1 C电流下,第300个循环的可变电压窗口测试,截止电压为3.5、4.0、4.4和4.8 V。

图3. 氧化态氧成分的区别。 (a) H-LNMO和C-LNMO的首次充/放电曲线。 (b, c) 首次充电过程的原位差分电化学质谱(DEMS)测试。 (d, g) 65 K和1.8 K下4.8 V充电后的H-LNMO和C-LNMO的EPR谱。65 K下的尖锐峰归因于分子O₂,而1.8 K下的6重分裂模式对应于高度氧化的O−O二聚体。 (e, h) 4.8 V充电后的H-LNMO和C-LNMO的O K边RIXS图谱。 (f, i) 不同电化学状态下收集的RIXS谱,激发能量为531 eV。

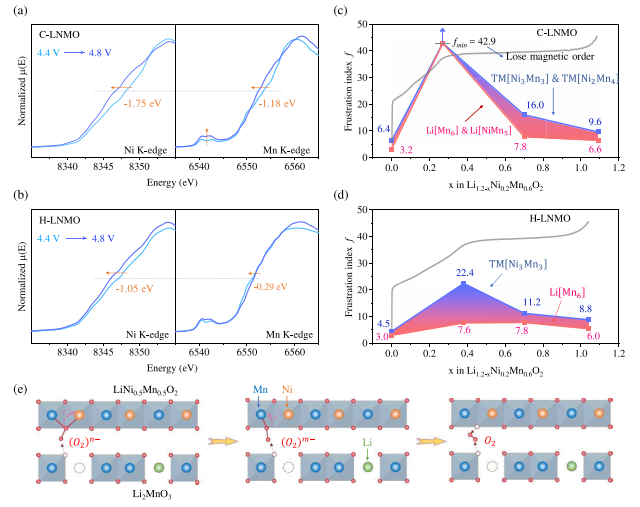

图4. TM−O键断裂过程和磁阻挫的演变。 (a, b) 充电过程中Ni和Mn K边X射线吸收近边结构(XANES)谱的演变。 (c, d) 首次充电周期中磁性挫折的演变,其中蓝色曲线代表TM[Ni₃Mn₃],红色曲线代表Li[Mn₆]。 (e) O−O二聚体和分子O₂的键断裂过程示意图。

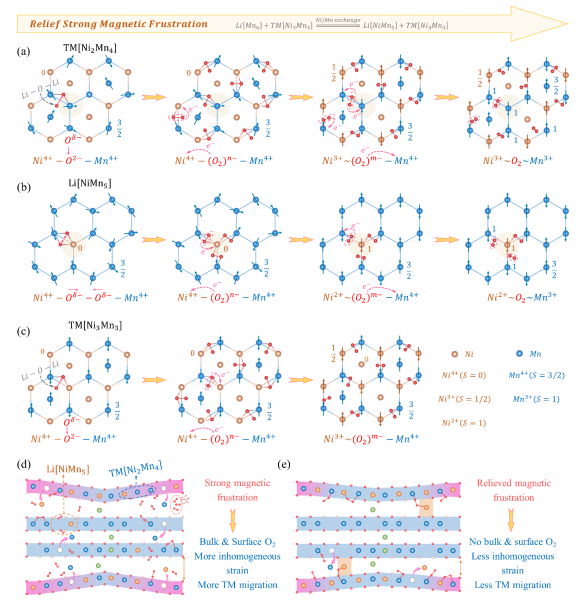

图5.磁阻挫驱动机制。 (a−c) 描述(O₂)ⁿ⁻/(O₂)ᵐ⁻或分子O₂生成以缓解磁性挫折的三种不同结构示意图,包括详细的氧二聚化过程、与Ni和Mn的键断裂过程以及磁性结构演变。 (d, e)磁阻挫对氧形成、TM迁移和不均匀应变的影响示意图。浅红色表示较大的应变。内两层属于C2/m-Li₂MnO₃,而外两层属于R3m-LiNi₀.₅Mn₀.₅O₂。

结论

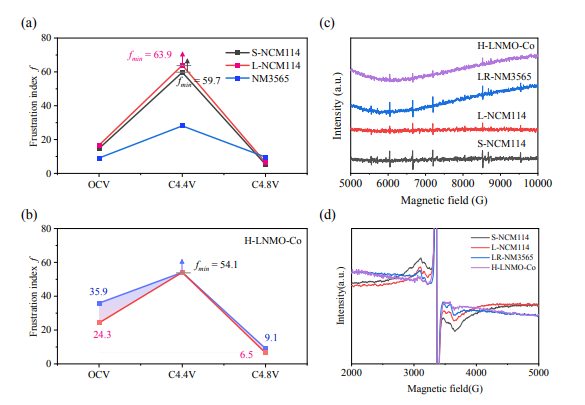

在 H-LNMO 中掺杂 4% 的 Co³⁺ 会导致磁阻挫显著增强,同时伴随氧气释放增多以及电化学性能退化(见图 S23 和 S24)。这一现象可能归因于不适比例的 Co³⁺ 掺杂破坏了磁性结构的对称性,进而加剧了体系内的磁相互作用。因此,磁阻挫的调控需在材料组成、掺杂位点、离子磁性及磁对称性保持等方面进行精细设计,而非仅依赖于简单的非磁性离子掺杂,这一问题仍亟需进一步深入研究。

图 S23.(a–b) 四种富锂正极材料在首次充电过程中磁阻挫的演变,其中 (b) 中蓝色曲线对应 TM[Ni₃Mn₃],红色曲线对应 Li[Mn₆];(c, d) 电子顺磁共振(EPR)谱:五种富锂正极在 4.8 V 充电态下,分别于 65 K 与 1.8 K 测得。

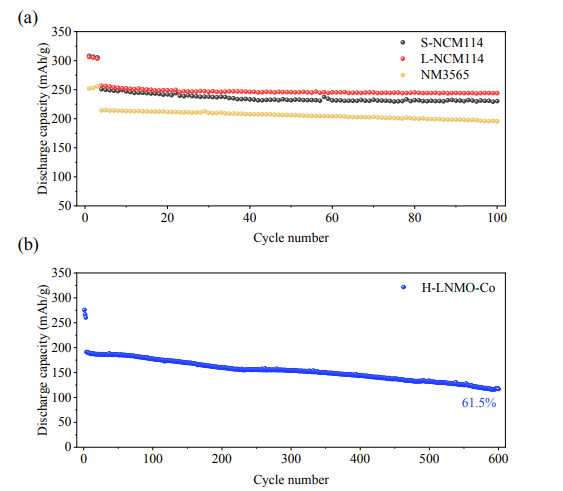

图 S24.(a) S-NCM114、L-NCM114 与 NM3565 的 100 圈循环稳定性曲线;(b) H-LNMO-Co(4 % Co 掺杂 H-LNMO)的 600 圈循环稳定性曲线。

本研究揭示了富锂层状氧化物中两种不同的磁阻挫驱动的阴离子氧化还原反应(ARR)机制。在C-LNMO中,Li[NiMn₅]和TM[Ni₂Mn₄]单元由Li[Mn₆]和TM[Ni₃Mn₃]单元之间的Ni/Mn交换引起,导致在脱锂过程中磁阻挫显著增加,进而驱动氧原子从Ni和Mn配位中逐步解离,最终诱导分子O₂的形成。相比之下,通过抑制Li[Mn₆]和TM[Ni₃Mn₃]单元之间的Ni/Mn交换以及在体相中引入轻微的化学短程无序(CSRD),H-LNMO显著缓解了在脱锂过程中强烈的磁阻挫,这不仅有效地促进了二聚化的(O₂)ⁿ⁻向更高氧化态(即(O₂)ᵐ⁻,m<n)的转变,而且完全抑制了分子O₂的生成。同时,磁阻挫的缓解还减少了不均匀应变和过渡金属迁移。因此,H-LNMO成功实现了高可逆容量,1000个循环后的容量保持率为84.6%,并且电压衰减仅为0.56 mV/循环。本研究确立了磁阻挫是控制O−O二聚化程度、不均匀应变和过渡金属迁移的关键因素。通过磁阻挫工程,本研究提出了一种普遍的方法来稳定高能量密度的正极材料,为下一代电池技术的发展铺平了道路。

Citation:Wu, X., Lou, X., Liu, Y., Hu, C., Wang, W., Li, J., Chen, Z., Li, H., Hu, B., & Li, C. (2025). Molecular O₂ Suppression by Relieving Magnetic Frustration for Sustainable Lithium-Rich Layered Oxides. ACS Energy Letters, 10(10), 3777−3788.

附原文链接:https://doi.org/10.1021/acsenergylett.5c01962

English

English