环境危机迫在眉睫,能源转型刻不容缓!针对日益严峻的环境与能源问题,众多科学家通过对传统能源存储技术和脱盐技术性能提升,以缓解全球环境与能源困局。最近,华东师范大学物理与电子科学学院、上海市磁共振重点实验室、医学磁共振与分子影像技术研究院潘丽坤教授团队联合青岛科技大学刘勇教授和浙江海洋大学徐兴涛教授聚焦超级电容器和电容去离子技术,历经钻研,成功研制了一种基于p型共价有机框架(TAPA-COF)与石墨烯复合的新型Cl-存储材料(TAPArGO)。该新型材料将共价有机框架与导电石墨烯创新性融合,从原理上革新了传统电极材料。基于该材料的Cl-离子非对称超级电容器(SCs)表现出高能量密度和超长寿命;混合电容去离子(CDI)系统具备优异脱盐效率和稳定循环性能。这一科研成果既推动清洁能源高效存储,又为净化水资源提供新思路,为地球减负,为未来续航!

研究团队通过原位溶剂热缩合反应,将redox活性p型亚胺连接COF(TAPA-COF)与导电石墨烯整合,开发出新型Cl-存储正极材料(TAPArGO)。其中,三苯胺N原子被嵌入COF骨架作为本征redox中心,从而通过可逆法拉第机制实现高效Cl-存储;COF与石墨烯间强烈的界面π-π相互作用促进电荷重分布并丰富局域电子态,而柔性石墨烯支架则缓解了Cl-反复嵌入/脱出时的机械应力,可显著提升结构完整性和循环稳定性。同时显著调控了COF层间堆叠,增加了比表面积与孔隙率,为后续Cl-离子快速吸附与高效传输提供了结构保障。

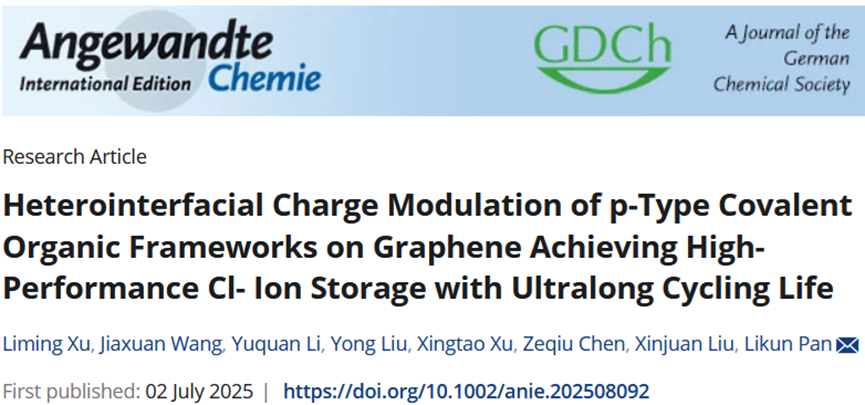

图1. (a) TAPArGO制备示意图。(b) TAPA-COF的13C固态NMR谱图。TAPA和TAPArGO-75的高分辨率(c) C 1s和(d) N 1s XPS光谱。(e) TAPArGO-75的RDG分析。(f) TAPA和TAPArGO-75的拉曼光谱和(g) EPR光谱。

通过构建TAPA-COF/石墨烯(TAPArGO-75)复合材料,创新性地利用界面π-π相互作用,实现了COF与石墨烯之间的电子耦合与高效转移,显著提升了局部电子密度和电荷传输能力。相关光谱和理论分析证明,这种界面作用不仅提高了局部电子密度和电荷迁移效率,还增强了骨架的结构稳定性和离子吸附能力。该发现明确了界面电子调控和非共价作用在提升COF基复合材料导电性和Cl-离子存储性能中的关键作用,为设计高效、稳定的水系储能与去离子材料提供了新思路。

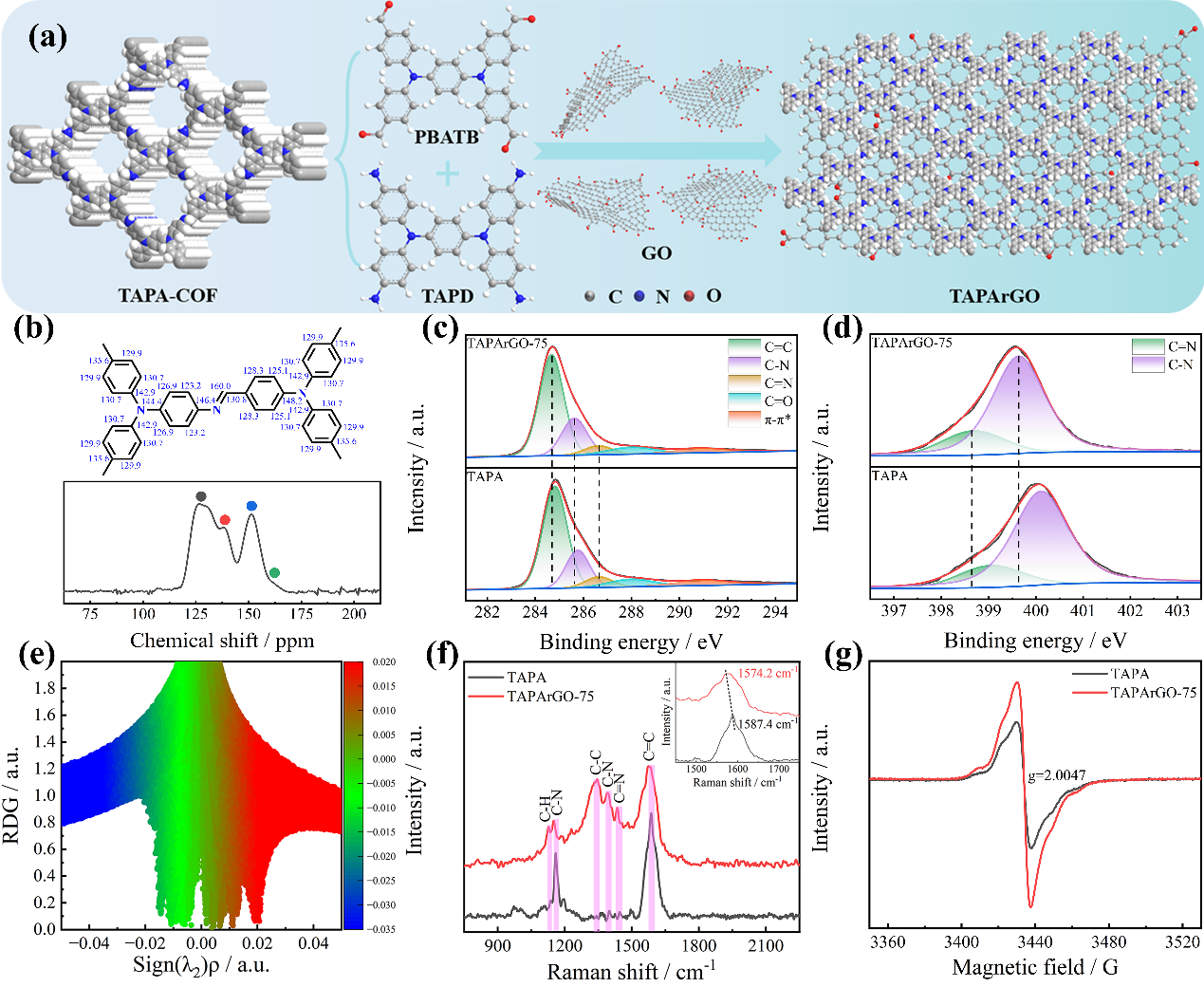

图2. (a) TAPA-COF的Cl-离子存储机制。(b) TAPArGO-75的充放电曲线。TAPArGO-75电极在不同电位状态下的非原位(c) FT-IR光谱、(d) C 1s、(e) N 1s和(f) Cl 2p XPS光谱。

电化学测试研究发现,充电到0.7 V时,TAPArGO结构中C=N键增强,C-N和C-N-C键减弱,表明三苯胺被氧化为亚胺基;放电到-1.0 V时,这一过程可逆,表现出良好的氧化还原活性。同时,Cl 2p XPS谱确认氯离子在充放电间实现可逆掺杂。研究证明,TAPArGO的Cl⁻存储主要依赖C-N键与-N⁺=基团的可逆转化,是其高效存储的关键。电化学测试表明,优化后的TAPArGO基超级电容器能量密度达52.4 Wh kg-1,循环10万次容量保持96.8%;在HCDI系统中,盐吸附容量高达88.1 mg g-1,200次循环容量保持99.8%。为高效Cl-存储材料开发提供了新思路。

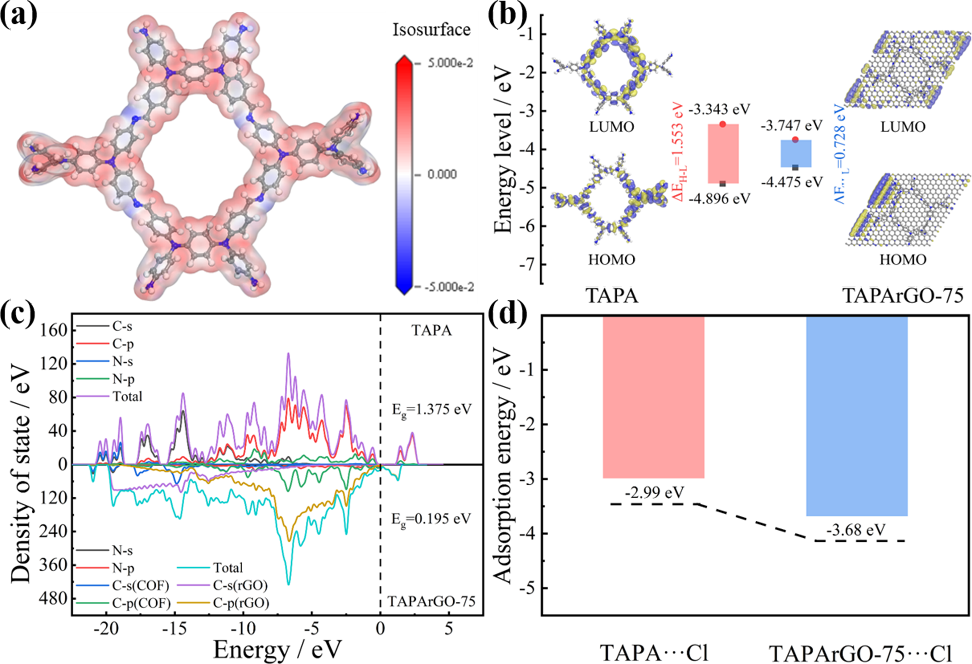

图4. (a) TAPA-COF的MESP图。(b) TAPA和TAPArGO-75重复单元的HOMO/LUMO能级和能隙,(c) DOS分布,以及(d)与Cl-离子结合的吸附能。

采用了DFT计算进一步探究了TAPArGO的高效氯离子存储机制。研究表明,石墨烯的加入显著缩小了TAPA-COF的带隙(从1.553 eV降至0.728 eV),同时,增加了费米能级附近的电子密度,提升了电荷传输和导电性能。而界面耦合作用使三苯胺氮原子周围形成更强的贫电子区,增强了氯离子的吸附稳定性,吸附能由-2.99 eV提高到-3.68 eV。界面电子特性的优化,使得TAPArGO电子结构和活性位点利用之间达到了最佳平衡,展现出优异的离子捕获和导电能力,是高效氯离子存储的理想材料。

相关工作以《Heterointerfacial Charge Modulation of p-Type Covalent Organic Frameworks on Graphene Achieving High-Performance Cl- Ion Storage with Ultralong Cycling Life》为题,发表于国际化学顶刊Angewandte Chemie,华东师范大学博士研究生许立明为论文第一作者。

这一创新性研究得到了国家自然科学基金、上海市自然科学基金等项目的资助。

附文章链接:https://doi.org/10.1002/anie.202508092

English

English