电子顺磁共振(EPR)技术凭借其探测未成对电子的高灵敏度,在众多电化学体系的研究中得到了广泛应用。锂离子电池材料中含有大量过渡金属元素,EPR能够探测那些自旋不为0的Mn、Fe、Co、Ni等过渡金属离子。与窄线宽自由基的EPR研究不同,固体中过渡金属d轨道上电子之间存在较强的相互作用,导致EPR信号表现出极大的宽化。这种宽化掩盖了信号的特征,使其难以被正确归属和解释。

最近,华东师范大学上海市磁共振重点实验室、医学磁共振与分子影像技术研究院、物理与电子科学学院胡炳文团队的耿福山副研究员发展了一种定量原位EPR方法,用于研究电极材料中参与氧化还原反应的离子。该方法引入了一个在谱学解析中常被忽视的关键信息——物质的量,当谱图中其他特征信息不够清晰时,物质的绝对量可作为正确解读谱图结果的重要依据。该工作通过建立自旋含量的变化与电荷转移量之间的关联,实现了对于固体中过渡金属离子的准确解析。这一方法为正确解释电极材料中缺乏典型特征的宽化EPR信号提供了新思路,有望在各类电极材料(尤其是正极)的研究中发挥关键作用,助力解决如氧化还原机制、局部结构变化以及长时间循环过程中的过渡金属离子溶解等实际问题。

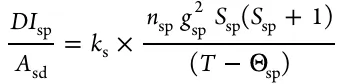

文中给出了凝聚态物质的EPR定量原理及公式。在同标样一起测试的情况下,样品中的自旋含量可由下式算出:

其中,DI是EPR信号的二次积分值,A是信号的最高点至最低点强度,ks是与标样相关的常数,n是顺磁中心的摩尔量,g是g因子,S是自旋数,T是实验温度,Θ是样品的外斯温度。下标“sp”与“sd”分别表示“样品”与“标样”。参数DI与g可从EPR图谱中获得,S与Θ则需磁性测量实验测得。常数ks需要使用已知自旋摩尔量的样品进行标定。

为了将定量原位EPR数据与电化学数据关联,文中提出了EPR电流:IEPR = zF∆n/∆t。其中,z是电化学反应的电荷转移数,F是法拉第常数,∆n/∆t是顺磁中心摩尔量随时间的导数。将IEPR与充放电仪记录的电流Iec进行比较,可以推测材料的反应机制,具体流程如图1所示。

图1.定量原位EPR结果处理流程。

实验以四种转化反应类型的电极材料MnO、MnF2、Mn2O3和MnF3,分别作为Kramers离子(半整数自旋)和non-Kramers(整数自旋)离子的典型代表,以此来验证该方法的可行性。

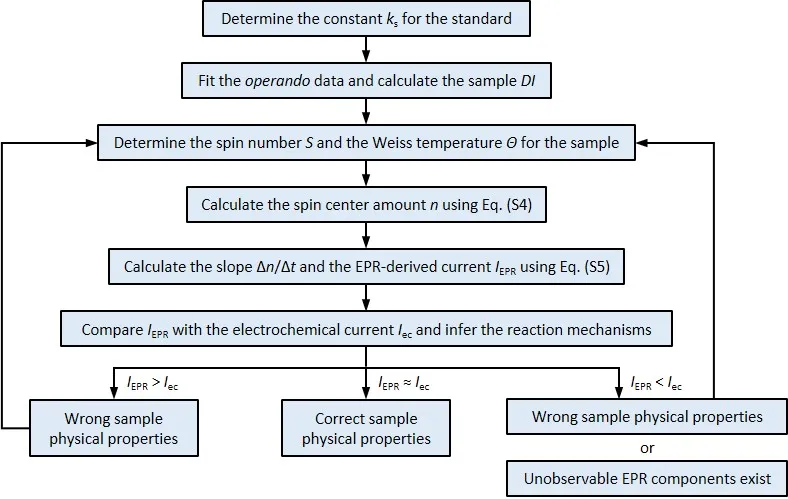

图2. MnO‖Li半电池在前两个循环内的原位定量EPR结果。(a)原位电池的电压曲线。(b)由拟合结果得到归一化DI和(c) ΔBpp。

从图2中可以看出,由EPR获得的反应电流IEPR与循环使用的电流Iec基本相同。MnO的信号半高宽(ΔBpp)的逐渐增加被归因于MnO在形成Mn和Li2O反应时由于结构破坏而产生的应变和位错效应。在第一次放电结束时,ΔBpp的快速增加是由于仅有少量纳米级MnO残留导致的弛豫增强或是交换相互作用的减弱导致的。充电后无法观测到信号是因为脱锂后重新形成了纳米级MnO团簇,无法重建原始的晶体结构,证实了转化反应中发生的微观结构改变。

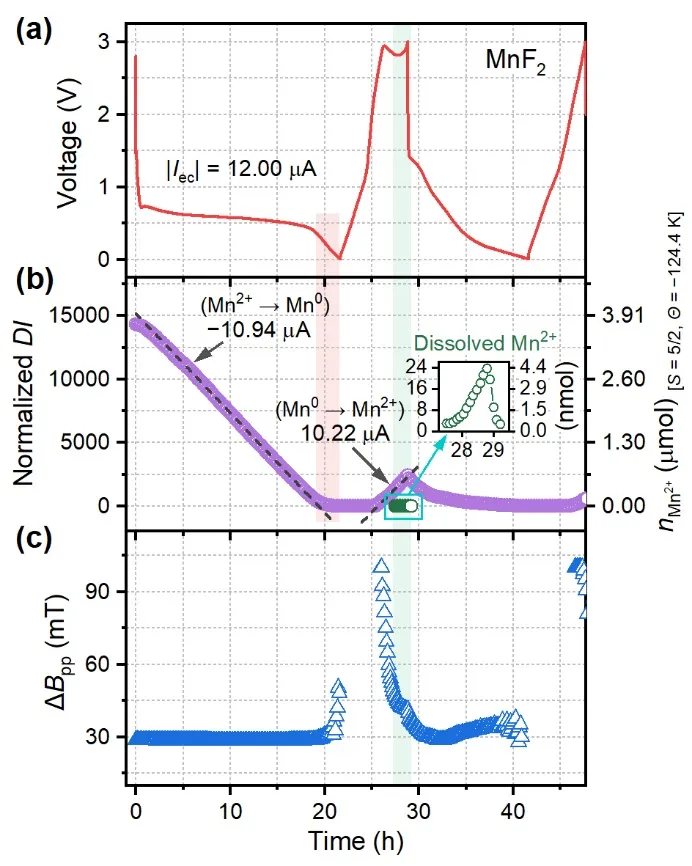

图3. MnF2‖Li半电池在前两个循环期间的定量操作EPR结果。(a)原位电池的电压曲线。(b)由拟合结果得到归一化DI和(c) ΔBpp。

通过同样的方法,确定了放电过程中z = 2时的IEPR为−11.6 μA,与−12 μA的Iec一致。不同于MnO在第一次充电没有EPR信号的结果,MnF2的数据显示EPR信号在第一次充电再次出现,由斜率计算得到的IEPR为10.84 μA,与Iec一致,表明Mn和LiF转化为MnF2是一个逆反应过程。第一次充电时出现6重EPR信号,并持续增强,直到充电结束,这是由于Mn2+在电解液中的溶解导致的,其比例仅为原始MnF2的0.12%。MnF2的ΔBpp在第一次放电时保持恒定在28.3 mT左右(图3c),说明转化反应对MnF2晶格的影响较小。ΔBpp的变化说明了纳米团簇的形成以及MnF2晶体结构的重建。

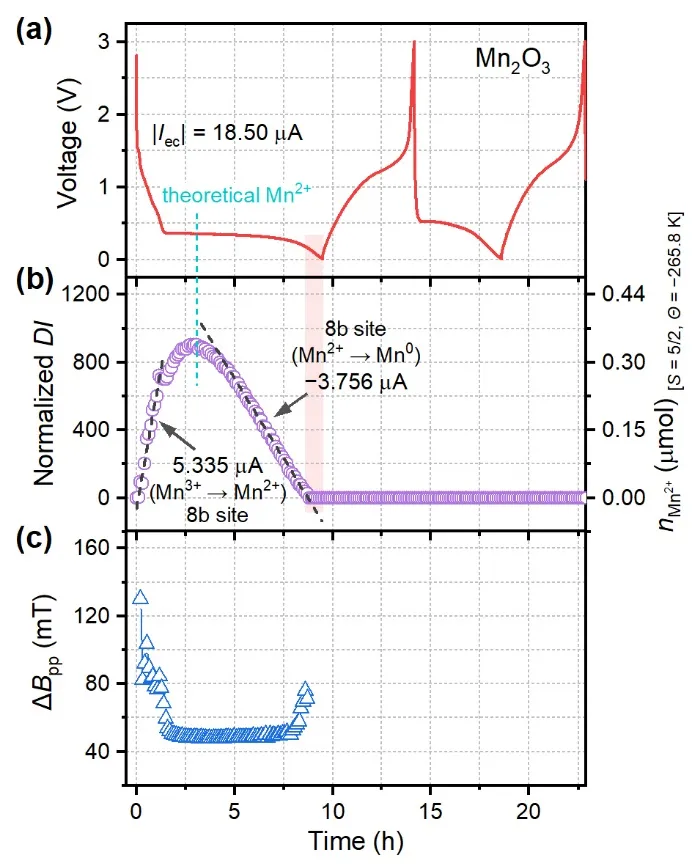

图4. Mn2O3‖Li半电池前两次循环的原位定量EPR结果。(a)原位电池的电压曲线。(b)由拟合结果得到归一化DI和(c) ΔBpp。

在Mn2O3中,Mn存在于两个位点8b和24d,其中8b位点的结构畸变较小(可以被EPR检测到),占比约为1/4。EPR曲线的DI最大值与Mn3+与Mn2+的理论反应终点重合(图4b),对应于两个Li+离子与Mn2O3的反应。然而,电压曲线在0.35 V处出现拐点,对应于一个Li+离子与Mn2O3发生反应,形成插层化合物Li1Mn2O3。ΔBpp在电压平台期间稳定在49 mT左右的恒定值进一步论证了这一点。当z = 1时,电压斜坡期间的IEPR为5.335 μA;当z = 2时,电压平台后半段的IEPR为−3.756 μA,与四分之一的Iec(−4.625 μA)基本一致,表明仅能够观测到8b位点的Mn的变化。正如本例所示,尽管存在多种阳离子环境,定量EPR的精度被认为足以确保对反应过程的正确解释。

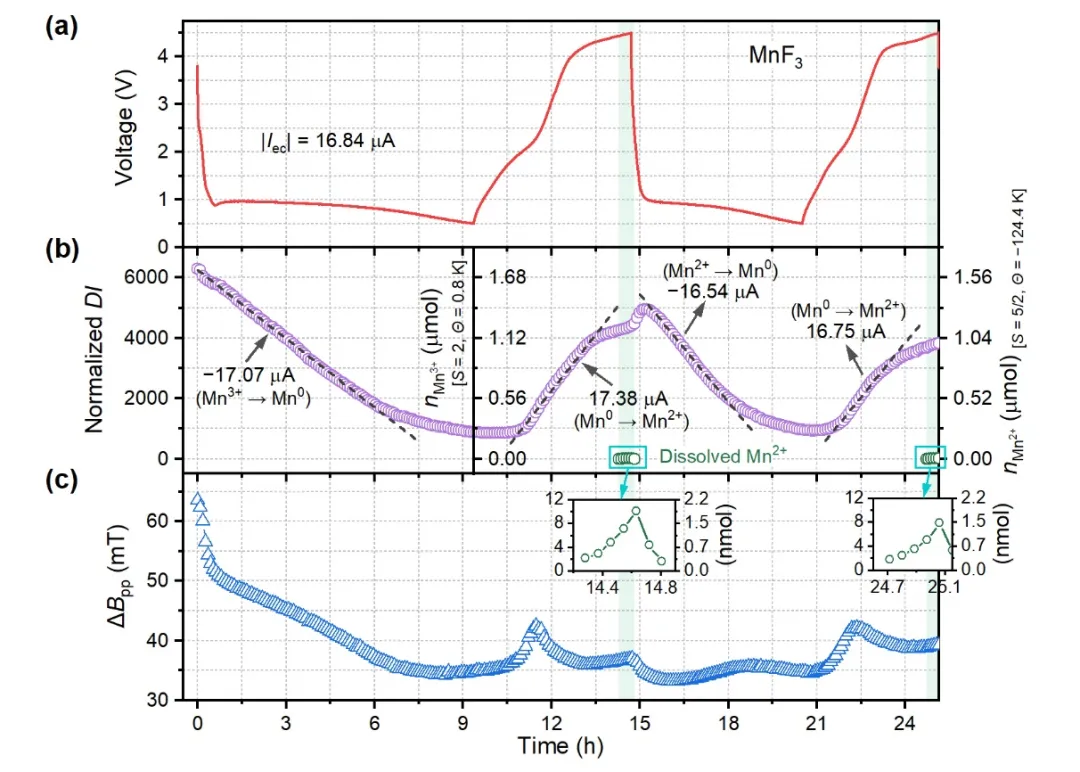

图5. MnF3‖Li半电池前两个循环的原位定量EPR结果。(a)原位电池的电压曲线。(b)由拟合结果得到归一化DI和(c) ΔBpp。

尽管原始MnF3中的Mn3+是non-Kramers离子,但在NMP中搅拌制备电极时,某种因素减少了MnF3中的零场裂分(ZFS)相互作用,使S = 2状态可检测到。根据MnF3的EPR结果计算相应的IEPR,三电子反应(z = 3)的IEPR值为−17.07 μA,与−16.84 μA的Iec值吻合较好,随后的充电过程信号的变化更符合两电子反应(z = 2)。这说明反应机制包括在第一次放电时MnF3直接还原为金属Mn和LiF,然后在随后的循环中在金属Mn和MnF2之间的转化。MnF3的ΔBpp在第一次放电期间连续下降(图5c)表明了局部磁相互作用发生了变化,可能是由于ZFS相互作用的进一步减少和/或超交换相互作用的增强导致的。

总而言之,本文提出了一种面向电池材料的定量原位EPR方法,用于测定电极材料中的绝对自旋量,特别是氧化还原活性离子的自旋量。本文引入了一个参数IEPR作为评估信号解释精度的基准,当IEPR与电化学电流匹配时,就可以得到正确的解释。此外,溶解的Mn2+离子显示出典型的6重信号峰,线宽窄,且也能够得到定量的解释。对于结构更为复杂的插层型反应正极材料,定量原位EPR技术有望提供一种全新的策略来正确解释EPR谱,并深入阐明电极的工作机制。这包括揭示氧化还原过程、确定反应活性位点、分析局部结构变化以及监测过渡金属离子的溶解行为等关键方面。

相关工作以《Quantitative Operando EPR Method on Redox-Active Ions in Electrode Materials: Considering the Conversion-Type Reactions as Examples》为题,发表于国际知名期刊Analytical Chemistry,华东师范大学硕士研究生刘逸为论文第一作者。

这一创新性研究得到了国家重点研发计划与国家自然科学基金的资助。

附文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.5c00649

English

English