面向全固态锂金属电池(ASSLBs),硫化物固体电解质(SSEs)因离子电导率优异(>10mS·cm⁻¹)、电子电导率低且机械性能良好,受到广泛关注。为抑制锂枝晶穿透LPSC,研究人员已采用人工界面相、合金负极等策略。这些方法虽在一定程度上缓解了问题,但存在明显缺陷。

近日,华东师范大学物理与电子科学学院、医学磁共振与分子影像技术研究院胡炳文教授与娄霄冰副研究员在Chem. Biomed. Imaging上发表了3D EPR成像揭示复合固态电解质抑制锂枝晶穿透实现稳定锂金属全固态电池的研究。本研究设计了一种复合固体电解质(CSE),通过在阴极与LPSC层之间引入LGPS-LPSC复合中间层(简称MIX),抑制锂枝晶向固体电解质穿透。与纯LPSC相比,复合电解质实现了电化学性能的提升。3D EPRI等联用研究发现,以MIX为保护层的复合结构可有效阻止锂枝晶穿透电解质,提升电池安全性和循环稳定性。

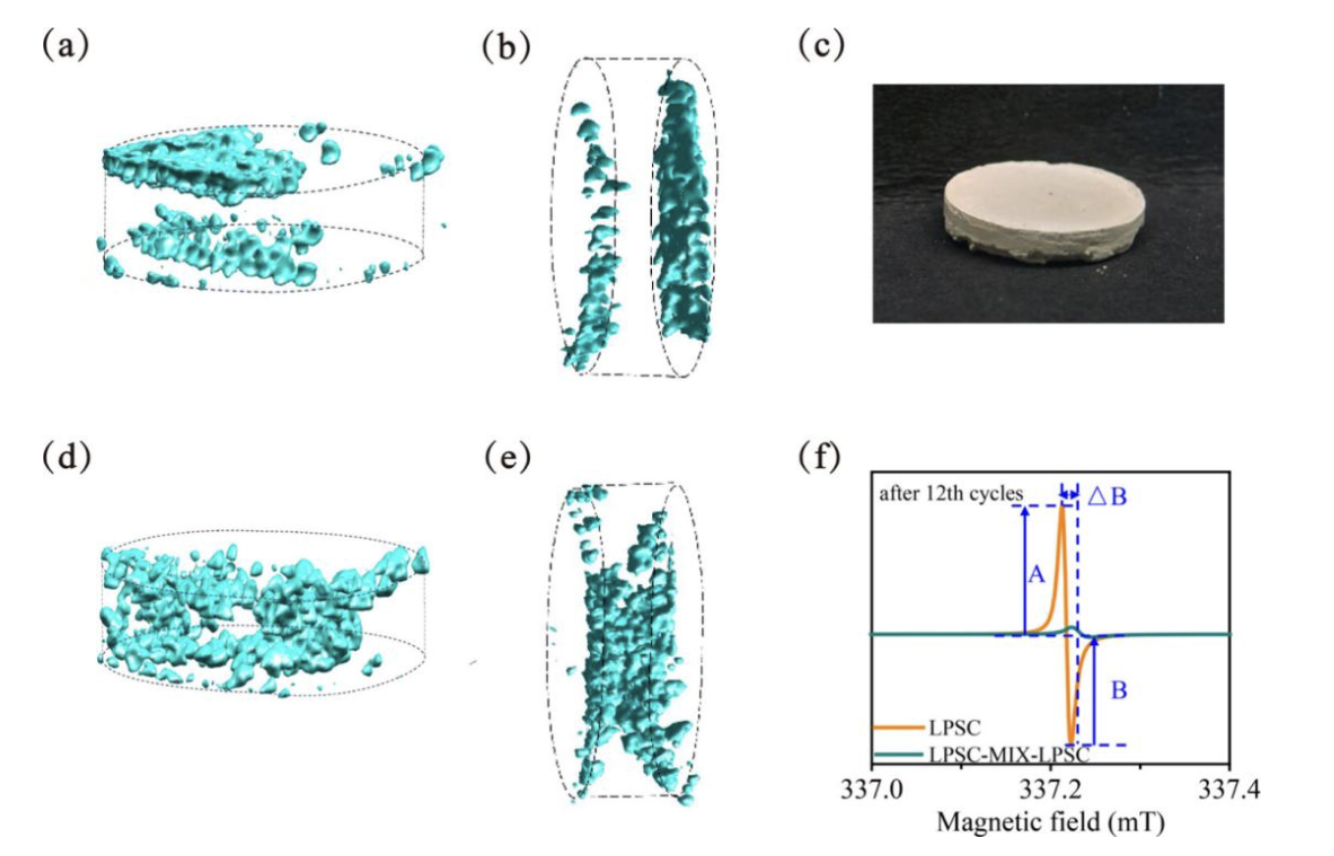

为研究锂枝晶的演变过程,以Li|SSE|Li对称电池为模型,并用3维EPR成像进行研究。EPRI分析显示,发生短路的Li|LPSC|Li电池的3D EPR图像(上图d、e)中,LPSC电解质内部存在密集的枝晶网络,在相同条件下,Li|LPSC-MIX-LPSC|Li电池仅在电解质表面出现少量锂团簇,无电解质穿透现象(上图a、b)。据我们所知,这是第一个面向锂电池的三维EPR成像。

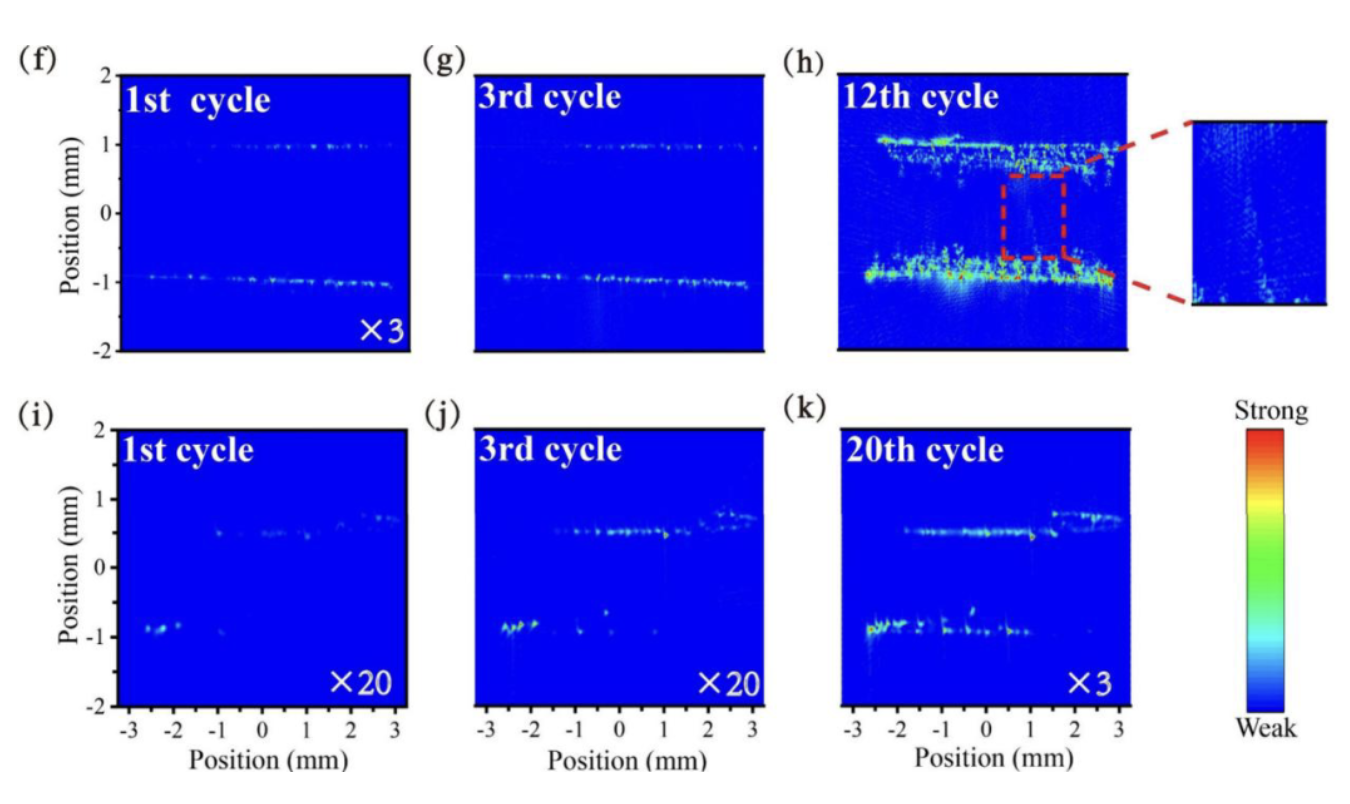

为进一步监测电化学电池中锂枝晶的生长过程,对全电池进行原位EPRI测试。上图c-e为三个选定状态下的1D光谱,显示循环过程中信号明显增强。更重要的是,LPSC-MIX-LPSC的EPR信号强度是LPSC的1/10,表明复合电解质可有效抑制枝晶生长。循环过程中的EPR图像显示了新生成锂枝晶的分布,如上图f-k所示。循环后Li|LPSC|Li电池中的锂枝晶集中在两个电极界面附近,呈现局部高度不均匀的沉积模式。最终,锂枝晶持续生长直至穿透电解质,连接两侧电极,导致电池完全短路。

总之,在固体电解质中引入复合电解质层是抑制锂枝晶穿透的有效策略:复合电解质层的成分与锂枝晶反应形成Li-Ge合金,利用其机械稳定性确保电解质与锂金属之间的动态稳定;此外,复合电解质层可使锂金属负极界面的镀锂更均匀。此外也展示了3D EPR成像和原位2D EPR成像在固态电池中的巨大应用前景。

附文章链接:

https://doi.org/10.1021/cbmi.5c00129

English

English