近日,华东师范大学物理与电子科学学院、医学磁共振与分子影像技术研究院胡炳文教授与耿福山副研究员撰写了Perspective,讲述了锂/钠离子电池中核磁共振NMR和顺磁共振、顺磁共振成像(EPR和EPR Imaging)的基础知识和最新进展。

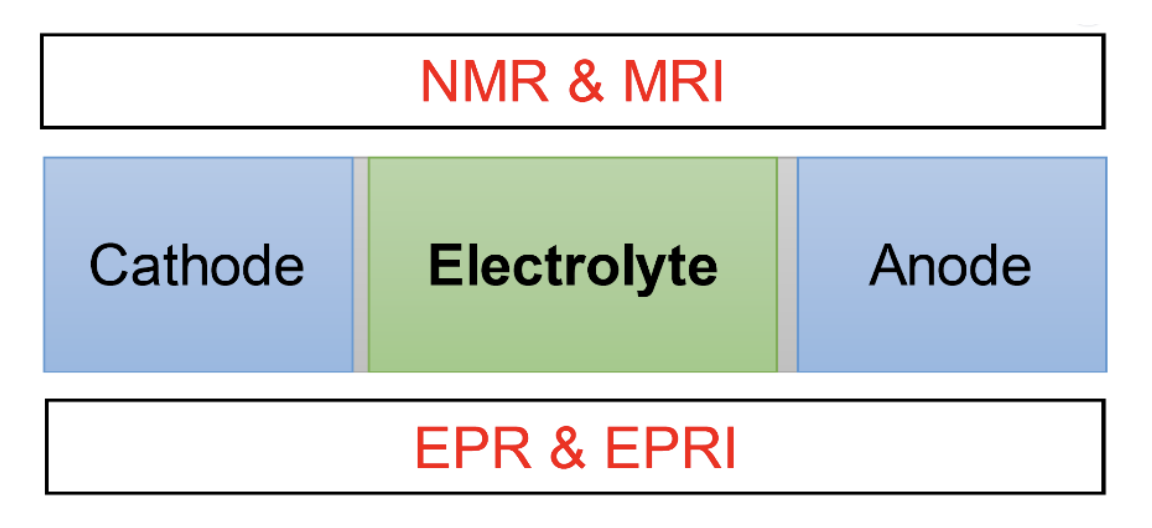

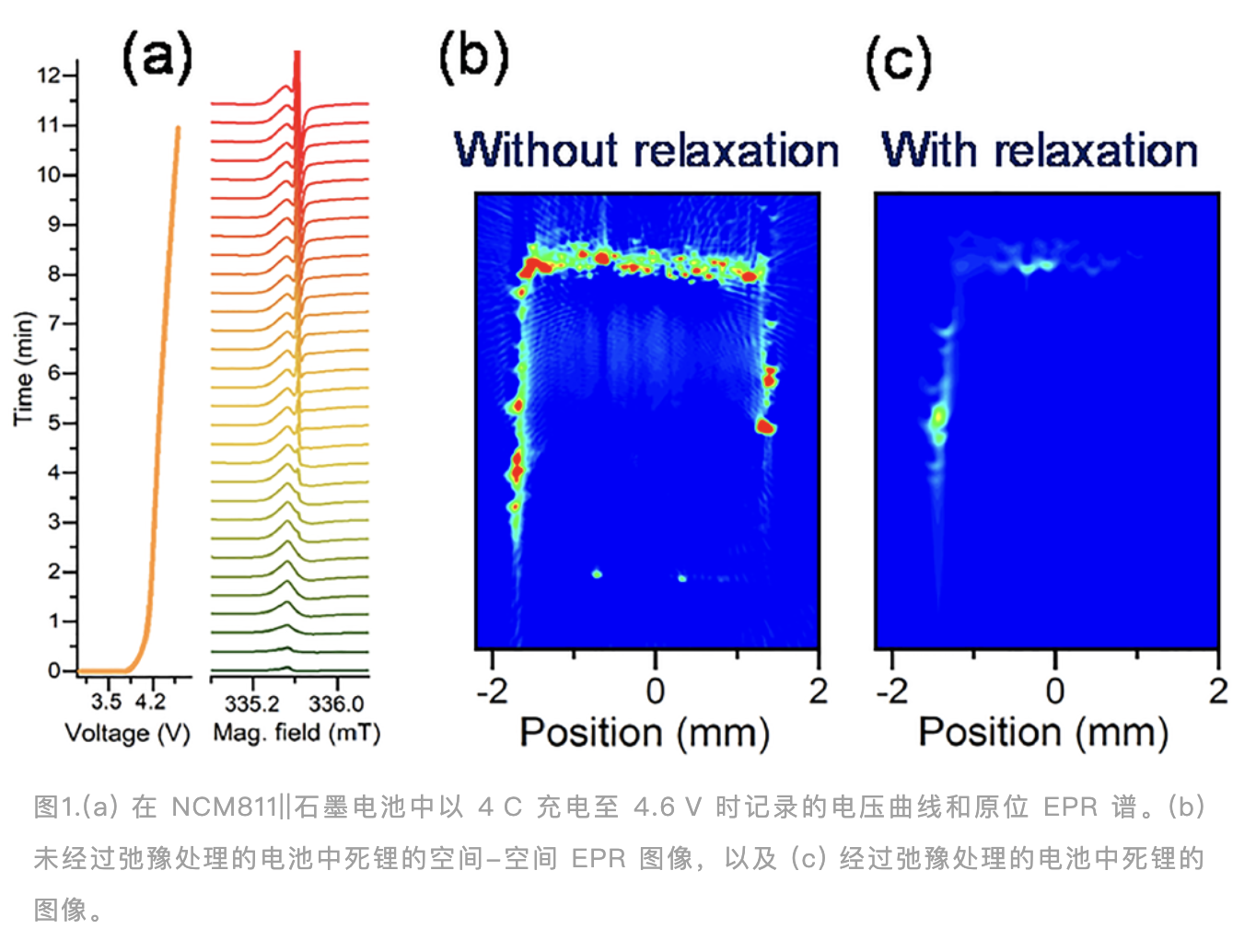

锂电池正极材料会缓慢释放氧气,引发电池膨胀到炸裂;负极材料石墨的表面易于生成锂枝晶,锂枝晶的生长会引发穿刺、燃烧甚至爆炸。而氧气的表征、锂枝晶在石墨表面的成像比较困难。本研究总结了磁共振的基础知识以及金属离子电池磁共振研究的进展,展示了核磁共振(NMR)、电子顺磁共振(EPR)及EPR成像在金属离子电池研究中的重要作用,尤其展示了磁共振在氧气表征和锂枝晶原位成像上的进展。

本文总结了固体NMR的基本哈密顿、EPR的基本哈密顿,介绍了pjMATPASS、平行模式EPR和垂直模式EPR的区别;然后分别以固体材料中的主体金属离子、固体材料中的孤立金属离子、电解液中的金属离子讲述了金属离子的NMR和EPR表征,涉及Co、V、Mn、Ni、Fe、Cr等;接着讲述氧空位、分子氧、单线态氧和其他氧物种的EPR表征和17O NMR表征,尤其是分子氧的EPR表征对锂电正极非常重要;最后讲述了含导电电子的碳材料及锂/钠金属的EPR及其成像,尤其展示了原位EPR成像对石墨表面锂枝晶的观测。

最后本文展望了磁共振技术的一些最新发展趋势,包括开发用于顺磁体系的新磁共振方法、开发用于多顺磁中心的磁共振方法、开发和改进用于电池研究的原位磁共振方法。

本文将有助于理解磁共振技术在金属离子电池研究中的重要价值,并促进先进磁共振技术的发展和先进锂电池的开发。

该研究结果以“Magnetic resonance for metal-ion batteries: from NMR to EPR imaging”为题在线发表于SCIENCE CHINA Chemistry。

通讯作者简介:

胡炳文,华东师范大学教授,主要研究领域是磁共振及其成像、锂/钠离子电池。中国分析测试协会磁共振分会副主任委员,Journal of Physical Chemistry Letters副主编,华东师范大学纳光电集成与先进装备教育部工程研究中心主任、上海市磁共振重点实验室副主任。获徐元植顺磁共振波谱学优秀青年奖(2022)和“王天眷波谱学奖”(2025)。

耿福山,华东师范大学副研究员,Scientific Reports期刊编委成员。2021年毕业于华东师范大学无线电物理专业,随后入职华东师范大学物理与电子科学学院。主要研究领域涵盖磁共振技术与电池两方面。目前其研究聚焦于定量原位电子顺磁共振(EPR)方法与EPR成像手段的开发,以及相应技术在电池体系中的应用研究。

附文章链接: https://www.sciengine.com/SCC/doi/10.1007/s11426-025-2967-8

English

English